在万物互联的数字时代,数据资源的价值飙升催生了新型网络犯罪形态。从社交媒体用户画像的非法抓取,到企业核心代码的隐秘下载,再到AI训练数据的灰色搬运,窃取与下载行为正以技术化、产业化方式侵蚀数字生态根基。本文通过技术原理拆解、典型案例剖析和法律风险透视,深度揭示数据黑产链条的运作逻辑,并从个人防护、企业合规、技术治理三重视角构建防御体系,为数字时代的欲望获取行为提供系统性解决方案。

1. 自动化脚本的暴力突破

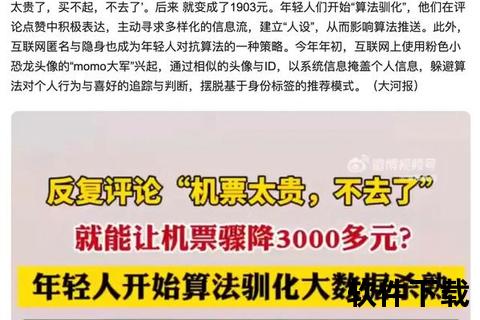

利用Python爬虫框架构建分布式节点,通过高频请求突破网站访问频率限制。例如某短视频平台评论区用户信息被语义分析工具批量抓取,日均数据窃取量达百万级。此类攻击往往伴随IP池轮换、请求头伪装等技术,使传统反爬机制形同虚设。

2. 协议漏洞的精准利用

攻击者通过解析robots.txt文件获取敏感路径,结合路径遍历漏洞下载服务器配置文件。如某运营商后台因未关闭调试接口,导致3800项用户标签数据通过API接口泄露。更隐蔽的方式包括利用PDF预览功能触发文件包含漏洞,实现任意文件下载。

3. 社会工程学的降维打击

伪装成合作商发送携带木马的开发文档,诱导企业员工点击后植入远程控制工具。某智能制造企业核心图纸失窃案中,攻击者通过虚假招聘获取技术人员信任,分12次窃取3TB设计资料。

1. 数据采集层:技术犯罪团伙

以"火眼云"等自动化工具包为核心,提供从漏洞扫描到数据清洗的全流程服务。某地下论坛查获的爬虫工具包支持23种网站模板破解,日均服务费收入超10万元。

2. 数据加工层:信息贩运中介

通过暗网交易市场对原始数据进行脱敏重组,形成精准用户画像库。如某快递信息倒卖团伙利用机器学习算法,将2000万条运单数据关联出3.7亿条社交关系链。

3. 数据应用层:下游犯罪实施者

金融诈骗集团购买医疗数据定位重症患者,冒充医保人员实施定向诈骗;竞品公司获取商业数据后,通过动态定价算法实施市场挤压,某电商平台因此损失23%市场份额。

1. 民事赔偿的认定创新

杭州互联网法院在"大众点评诉百度"案中确立"数据替代性"标准,将用户访问量变化、商业模式破坏程度纳入损失计算。某地图软件维权案中,法院首次将数据加工投入成本作为赔偿基数,判赔金额达3700万元。

2. 刑事责任的从严认定

《刑法》第285条新增"情节特别严重"量刑档次,对使用AI技术实施数据犯罪提升刑期上限。某黑客组织利用对抗生成网络伪造人脸信息,突破银行风控系统盗取2.8亿元,主犯获刑14年。

3. 跨国追责的机制突破

依据《数据安全法》第36条,我国司法机关已成功阻断3起境外机构非法调取境内数据的案件。某新能源汽车企业通过区块链存证技术,在欧盟法院赢得数据主权争议诉讼。

1. 技术防御的动态升级

部署基于深度学习的异常流量监测系统,实时识别分布式爬虫的指纹特征。某银行采用差分隐私技术对用户手机号进行二次脱敏,使数据重识别成功率从78%降至0.3%。

2. 管理机制的纵深建设

实施数据分类分级保护制度,对核心代码库采取"三员分立"访问控制。某互联网企业建立数据血缘追踪系统,任何文件下载行为均需完成12项审批流程。

3. 法律合规的前置布局

参照《个人信息保护合规审计管理办法》,企业应每季度开展数据安全压力测试。某云服务商通过SOC2认证后,数据泄露事件响应时间从5个月缩短至47分钟。

生成式AI技术正在重塑数据攻防格局。攻击方利用大语言模型自动生成钓鱼邮件,成功率提升240%;防御方则开发出对抗性训练模型,可实时生成虚假数据混淆攻击者。在版权保护领域,基于区块链的智能合约实现作品流转全程追溯,某数字音乐平台借此追回侵权收益1300万元。

这场关于数据主权的持久博弈,本质是技术创新与法律规制的动态平衡。唯有建立包含可信计算、联邦学习、零知识证明等技术,融合《数据安全法》《反不正当竞争法》等制度的立体防护网,方能在数字暗流中守护价值创造的清澈本源。