作为中国文学史上最具争议性与思想深度的世情小说,《金瓶梅》以赤裸笔触勾勒出明代社会的欲望图谱。本文将以《欲望迷城:明代金瓶梅全本珍藏指南》为核心框架,结合《世情浮绘:金瓶梅社会观察与电子典藏》的多元视角,从版本考据、文本解析、人性实验场到当代数字典藏,为读者构建多维度的阅读坐标。通过梳理现存权威版本特征、剖析西门庆家族沉浮背后的经济密码、解构饮食服饰中的市井文化符号,最终提供古籍善本与数字资源的获取路径,带领读者穿透四百年的时空迷雾,直抵人性真相。

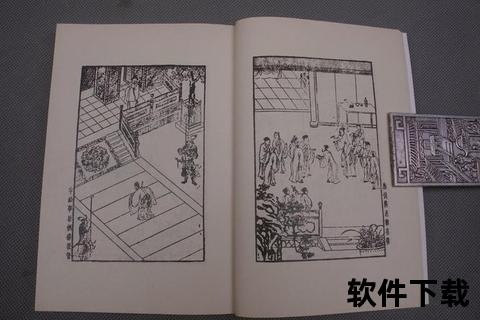

欲入《金瓶梅》研究之门,首需破解版本迷局。现存最早刻本为万历四十五年(1617)《金瓶梅词话》,其原始粗粝的市井语言体系与未删减情节,被学界视为窥探明代社会生态的活化石。而崇祯本通过文人润色形成的典雅叙事,则折射出士大夫阶层对世俗欲望的审美重构。现代最具学术价值的当属1994年香港天地图书《会评会校金瓶梅》,该版本汇集张竹坡、文龙等历代评点精华,校勘记达万余条,堪称解码文本隐秘的钥匙。对于数字阅读者,可关注国家图书馆"中华古籍资源库"开放的明刻本高清影像,或选择齐鲁书社《新刻绣像批评金瓶梅》电子版,其完整保留的200幅绣像插画,构成视觉化的欲望图鉴。

在《金瓶梅人性试炼场》的叙事框架下,西门庆不仅是纵欲符号,更是资本原始积累的典型样本。其通过放官吏债、垄断药材贸易、联姻权贵构建的商业帝国,对应着明代中后期白银货币化带来的经济剧变。潘金莲的"酥油泡螺"与宋蕙莲的"一根柴烧猪头"等饮食细节,既是明代市井美食文化的见证,更是人物权力博弈的隐喻——前者象征情欲诱惑的精致陷阱,后者暗含底层生存智慧的反抗。而李瓶儿临终时众人争抢的貂鼠皮袄,则成为物质主义吞噬人性的终极物证。

《世情浮绘:金瓶梅社会观察》视角揭示,小说中61次宴饮记载构成明代饮食文化数据库。从应伯爵啖食的"衣梅"蜜饯到郑爱月特制的鹅肉点心,食物链层级精确对应社会地位。更具深意的是"惠莲猪头事件":宋惠莲用长柴慢煨的烹调法,实为明代热能利用技术突破的缩影,这种底层智慧与其后自缢而亡的悲剧命运形成荒诞对照。在服饰符号学层面,潘金莲的"金玲珑草虫头面"与吴月娘的"沉香色妆花缎子",分别代表新兴商人阶层对传统礼制的僭越与维护。

针对《明代世情档案:金瓶梅人性解码与下载》的数字化需求,研究者可重点获取以下资源:台湾中央研究院"汉籍电子文献"提供的关键词语义网络分析工具,能可视化统计"银钱""绸缎"等700余种物质符号的出现频率;哈佛大学《金瓶梅》词频数据库则通过算法还原了"得钞傲妻"等经典桥段的经济行为模式。对于版本对比研究,大英图书馆开放的崇祯本与日本慈眼堂藏本高清扫描件,支持在线卷轴式阅读与批注导出。移动端用户可下载"国学大师"APP,其集成的87家评点系统与交叉索引功能,实现随时随地的深度文本挖掘。

回归《金瓶梅人性试炼场》的哲学命题,田晓菲指出"死亡叙事"构成理解文本的关键维度:全书共描写22次死亡事件,其中李瓶儿之死耗费五回篇幅,其丧礼的奢华与西门庆的痛哭,既解构了传统"哭丧"仪式的意义,更揭示欲望主体在死亡焦虑下的存在困境。而终章普静禅师超度亡魂的情节,通过"孝哥剃度"的象征仪式,完成对欲望迷城的终极解构——当所有物质符号归于虚无,唯有因果律成为穿透时空的永恒法则。

从古籍善本的字里行间到数字平台的比特洪流,《金瓶梅》始终是映照人性的魔镜。通过《欲望迷城:明代金瓶梅全本珍藏指南》的系统指引,读者既能触摸明代手工造纸的纹理质感,也可借助算法透视文本深层结构。这部被鲁迅称为"人情小说之巅"的作品,正以跨媒介形态在当代完成重生,持续追问着每个时代都无法回避的终极命题:当物质丰裕与精神荒芜形成吊诡共生,人类如何在欲望迷城中寻找救赎之路?答案或许就藏在西门庆临终时攥紧的那把银匙里——既是攫取世界的工具,也是刺穿掌心的利刃。