随着地下工程规模的扩大与数据量的激增,如何在复杂地质环境中实现资源的高效传输与安全存储成为行业核心课题。本文系统性解析了融合物联网、云平台及新一代存储技术的解决方案,涵盖从数据采集层到应用层的全链路架构设计,重点论述无线传输优化、异构存储整合、智能容灾备份等关键技术,并结合实际案例展示其在深基坑监测、数据中心互联等场景中的应用价值。

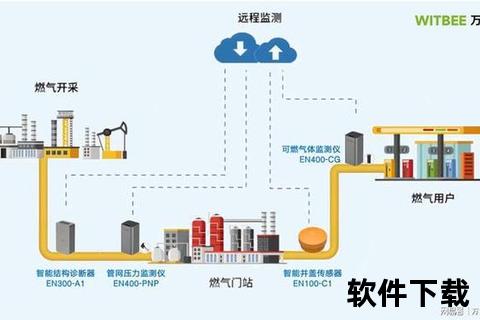

当前主流系统采用"感知-传输-存储"的分层架构(如图1所示)。感知层通过位移传感器、应力监测仪等物联网设备实时采集地下工程数据,采样频率可达100Hz级,确保毫米级测量精度。传输层依托4G/5G混合组网技术实现多通道并发传输,在武汉深基坑监测案例中,采用GRPS与光纤结合的冗余方案,数据传输成功率提升至99.7%。存储层则采用NAS(网络附加存储)与云平台的混合架构,本地NAS设备通过iSCSI协议实现30ms级低延迟访问,云端则采用分布式对象存储保障EB级数据容量。

针对地下空间电磁干扰强、物理障碍多的特性,三项创新技术正在重塑传输体系:

基于802.11ax协议的无线Mesh网络可动态调整2.4GHz/5GHz双频段负载,在南京某地下管廊项目中,该技术使信号穿透力提升3倍,传输带宽达到1.2Gbps。配套研发的LDPC纠错算法可将误码率控制在10^-9以下,较传统RS码效率提升40%。

最新800G有源铜缆(AEC)技术实现100米内零误码传输,与单模光纤配合构建分级传输网络。博创科技推出的混合传输模块,铜缆负责短距设备互联,光纤承担主干传输,整体功耗降低35%。华为OptiXtrans E9600系列支持C+L波段扩展,单纤容量达96Tbps,满足跨区域数据中心互联需求。

在传感器端部署FPGA计算单元,可完成80%的数据清洗与特征提取工作。某地铁监测系统通过边缘节点实施小波降噪处理,使传输数据量压缩60%,同时保留关键特征信息。

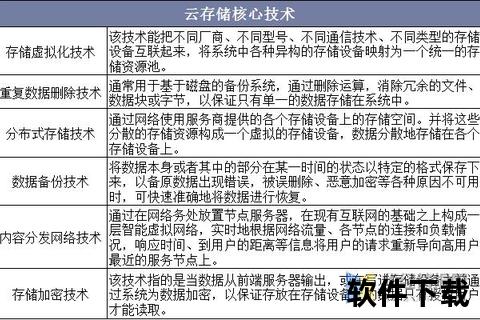

地下工程数据存储需满足"三防"要求(防损毁、防泄露、防丢失),以下方案构成完整防护体系:

采用国密SM4算法实施端到端加密,密钥管理系统通过FIPS 140-2三级认证。武汉监测云平台设置四层访问控制:设备指纹认证、RBAC权限模型、动态令牌验证、操作审计追踪。数据完整性校验采用Merkle树结构,每秒可完成百万级数据块校验。

群晖Active-Active双活NAS方案支持16节点集群,通过SMB3多通道技术实现吞吐量线性扩展。在蚌埠医院案例中,GX2000存储网关构建双控制器架构,故障切换时间缩短至15秒,业务连续性达99.999%。配合智能精简配置(Thin Provisioning),存储利用率从40%提升至85%。

构建"本地-同城-异地"的321备份策略:本地NAS保留3天热数据,同城数据中心通过FC光纤同步镜像,异地采用华为OceanStor 9000对象存储实施异步备份。爱数灾备云平台引入区块链技术,关键操作上链存证,实现操作不可篡改。

在深圳地铁14号线建设中,该技术体系展现出显著价值:

随着AI技术的深度渗透,系统将向三个方向演进:

当前仍需突破的瓶颈包括多协议转换效率、异构存储池管理、地下电磁环境建模等。但随着存算一体芯片、光子晶体光纤等新材料的应用,地下资源传输存储系统正朝着智能化、全光化、自主化方向快速发展。